Philosophe et sociologue, Georges Sorel fut un des grands penseurs de l’anarcho-syndicalisme. Héritier de Pierre-Joseph Proudhon, en qui il voit « le plus grand philosophe du XIXe siècle », il n’hésite pas à puiser chez Karl Marx, qu’il estime être le plus grand penseur de la lutte de classes, ainsi que dans le vitalisme d’Henri Bergson ou dans l’éthique de Nietzsche et d’Aristote. Sorel nous a laissé une œuvre riche, quoique parfois brouillonne. Si nous n’ignorons pas son parcours politique parfois chaotique – déçu par la CGT, le penseur se rapproche de Charles Maurras en 1909, puis soutient Lénine et les Bolcheviks à partir de 1914 –, nous refusons comme trop le font de le condamner en bloc et nous n’oublions pas qu’il a influencé des penseurs majeurs du socialisme, comme Antonio Gramsci. Alors que l’utilisation de la violence à des fins insurrectionnelles et la notion de “grève générale” font débat dans le mouvement Nuit Debout, nous avons pensé utile de nous replonger dans ses écrits, même si nous sommes conscients que les contextes sont très différents. Nous republions ici la première partie du chapitre IV de ses « Réflexions sur la violence » (1908), intitulé “Grève prolétarienne”. Dans cet extrait, il est notamment question du mythe de la grève générale.

Toutes les fois que l’on cherche à se rendre un compte exact des idées qui se rattachent à la violence prolétarienne, on est amené à se reporter à la notion de grève générale ; mais la même notion peut rendre bien d’autres services et fournir des éclaircissements inattendus sur toutes les parties obscures du socialisme. Dans les dernières pages du premier chapitre, j’ai comparé la grève générale à la bataille napoléonienne qui écrase définitivement l’adversaire ; ce rapprochement va nous aider à comprendre le rôle idéologique de la grève générale. Lorsque les écrivains militaires actuels veulent discuter de nouvelles méthodes de guerre appropriées à l’emploi de troupes infiniment plus nombreuses que n’étaient celles de Napoléon et pourvues d’armes bien plus perfectionnées que celles de ce temps, ils ne supposent pas moins que la guerre devra se décider dans des batailles napoléoniennes. Il faut que les tactiques proposées puissent s’adapter au drame que Napoléon avait conçu; sans doute, les péripéties du combat se dérouleront tout autrement qu’autrefois ; mais la fin doit être toujours la catastrophe de l’ennemi. Les méthodes d’instruction militaire sont des préparations du soldat en vue de cette grande et effroyable action, à laquelle chacun doit être prêt à prendre part au premier signal. Du haut en bas de l’échelle, tous les membres d’une armée vraiment solide ont leur pensée tendue vers cette issue catastrophique des conflits internationaux.

Les syndicats révolutionnaires raisonnent sur l’action socialiste exactement de la même manière que les écrivains militaires raisonnent sur la guerre ils enferment tout le socialisme dans la grève générale ils regardent toute combinaison comme devant aboutir à ce fait ; ils voient dans chaque grève une imitation réduite, un essai, une préparation du grand bouleversement final. […]

« En face de ce socialisme bruyant, bavard et menteur qui est exploité par les ambitieux de tout calibre (…) se dresse le syndicalisme révolutionnaire qui s’efforce, au contraire, de ne rien laisser dans l’indécision. »

Misère du socialisme parlementaire

Les socialistes parlementaires ne peuvent avoir une grande influence que s’ils parviennent à s’imposer à des groupes très divers, en parlant un langage embrouillé : il leur faut des électeurs ouvriers assez naïfs pour se laisser duper par des phrases ronflantes sur le collectivisme futur; ils ont besoin de se présenter comme de profond philosophes aux bourgeois stupides qui veulent paraître entendus en questions sociales ; il leur est très nécessaire de pouvoir exploiter des gens riches qui croient bien mériter de l’humanité en commanditant des entreprises de politique socialiste. Cette influence est fondée sur le galimatias et nos grands hommes travaillent, avec un succès parfois trop grand, à jeter la confusion dans les idées de leurs lecteurs ; ils détestent la grève générale parce que toute propagande faite sur ce terrain est trop socialiste pour plaire aux philanthropes.

Dans la bouche de ces prétendus représentants du prolétariat, toutes les formules socialistes perdent leur sens reel

. La lutte de classe reste toujours le grand principe ; mais elle doit être subordonnée à la solidarité nationale[i]. L’internationalisme est un article de foi en l’honneur duquel les plus modérés se déclarent prêts à prononcer les serments les plus solennels ; mais le patriotisme impose aussi des devoirs sacrés[ii]. L’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, comme on l’imprime encore tous les jours, mais la véritable émancipation consiste à voter pour un professionnel de la politique, à lui assurer les moyens de se faire une bonne situation, à se donner un maître. Enfin l’État doit disparaître et on se garderait de contester ce que Engels a écrit là-dessus; mais cette disparition aura lieu seulement dans un avenir si lointain que l’on doit s’y préparer en utilisant provisoirement l’État pour gaver les politiciens de bons morceaux; et la meilleure politique pour faire disparaître l’État consiste provisoirement à renforcer la machine gouvernementale; Gribouille, qui se jette à l’eau pour ne pas être mouillé par la pluie, n’aurait pas raisonné autrement. Etc., etc.

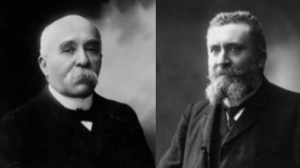

Les polémiques de Jaurès avec Clemenceau ont montré, d’une manière parfaitement incontestable, que nos socialistes parlementaires ne peuvent réussir à en imposer au public que par leur galimatias et qu’à force de tromper leurs lecteurs, ils ont fini par perdre tout sens de la discussion honnête. Dans l’Aurore du 4 septembre 1905, Clemenceau reproche à Jaurès d’embrouiller l’esprit de ses partisans « en des subtilités métaphysiques où ils sont incapables de le suivre » ; il n’y a rien à objecter à ce reproche, sauf l’emploi du mot métaphysique; Jaurès n’est pas plus métaphysicien qu’il n’est juriste ou astronome. Dans le numéro du 26 octobre, Clemenceau démontre que son contradicteur possède l’art de solliciter les textes » et termine en disant « Il m’a paru instructif de mettre à nu certains procédés de polémique dont nous avons le droit de concéder trop facilement le monopole à la congrégation de Jésus. »

En face de ce socialisme bruyant, bavard et menteur qui est exploité par les ambitieux de tout calibre, qui amuse quelques farceurs et qu’admirent les décadents, se dresse le syndicalisme révolutionnaire qui s’efforce, au contraire, de ne rien laisser dans l’indécision ; la pensée est ici honnêtement exprimée, sans supercherie et sans sous-entendus; on ne cherche plus à diluer les doctrines dans un fleuve de commentaires embrouillés. Le syndicalisme s’efforce d’employer des moyens d’expression qui projettent sur les choses une pleine lumière, qui les posent parfaitement à la place que leur assigne leur nature et qui accusent toute la valeur des forces mises en jeu. Au lieu d’atténuer les oppositions, il faudra, pour suivre l’orientation syndicaliste, les mettre en relief; il faudra donner un aspect aussi solide que possible aux groupements qui luttent entre eux; enfin on représentera les mouvements des masses révoltées de telle manière que l’âme des révoltés en reçoive une impression pleinement maîtrisante. […]

« L’opposition des socialistes officiels fournit donc une confirmation de notre première enquête sur la portée de la grève générale. »

La grève générale comme mythe

On a beaucoup disserté sur la possibilité de réaliser la grève générale : on a prétendu que la guerre socialiste ne pouvait se résoudre en une seule bataille ; il semble aux gens sages, pratiques et savants, qu’il serait prodigieusement difficile de lancer avec ensemble les grandes masses du prolétariat; on a analysé les difficultés de détail que présenterait une lutte devenue énorme. Au dire des socialistes-sociologues, comme au dire des politiciens, la grève générale serait une rêverie populaire, caractéristique des débuts d’un mouvement ouvrier ; on nous cite l’autorité de Sidney Webb qui a décrété que la grève générale était une illusion de jeunesse[iii], dont s’étaient vite débarrassés ces ouvriers anglais – que les propriétaires de la science sérieuse nous ont si souvent présentés comme les dépositaires de la véritable conception du mouvement ouvrier.

Que la grève générale ne soit pas populaire dans l’Angleterre contemporaine, c’est un pauvre argument à faire valoir contre la portée historique de l’idée, car les Anglais se distinguent par une extraordinaire incompréhension de la lutte de classe; leur pensée est restée très dominée par des influences médiévales : la corporation, privilégiée ou protégée au moins par les lois, leur apparaît toujours comme l’idéal de l’organisation ouvrière; c’est pour l’Angleterre que l’on a inventé le terme d’aristocratie ouvrière pour parler des syndiqués et, en effet, le trade-unionisme poursuit l’acquisition de faveurs légales[iv]. Nous pourrions donc dire que l’aversion que l’Angleterre éprouve pour la grève générale devrait être regardée comme une forte présomption en faveur de celle-ci, par tous ceux qui regardent la lutte de classe comme l’essentiel du socialisme.

[…]

Je n’attache pas d’importance, non plus, aux objections que l’on adresse à la grève générale en s’appuyant sur des considérations d’ordre pratique; c’est revenir à l’ancienne utopie que vouloir fabriquer sur le modèle des récits historiques des hypothèses relatives aux luttes de l’avenir et aux moyens de supprimer le capitalisme. Il n’y a aucun procédé pour pouvoir prévoir l’avenir d’une manière scientifique, ou même pour discuter sur la supériorité que peuvent avoir certaines hypothèses sur d’autres; trop d’exemples mémorables nous démontrent que les plus grands hommes ont commis des erreurs prodigieuses en voulant, ainsi, se rendre maîtres des futurs, même des plus voisins[v].

Et cependant nous ne saurions agir sans sortir du présent, sans raisonner sur cet avenir qui semble condamné à échapper toujours à notre raison. L’expérience nous prouve que des constructions d’un avenir indéterminé dans les temps peuvent posséder une grande efficacité et n’avoir que bien peu d’inconvénients, lorsqu’elles sont d’une certaine nature ; cela a lieu quand il s’agit de mythes dans lesquels se retrouvent les tendances les plus fortes d’un peuple, d’un parti ou d’une classe, tendances qui viennent se présenter à l’esprit avec l’insistance d’instincts dans toutes les circonstances de la vie, et qui donnent un aspect de pleine réalité à des espoirs d’action prochaine sur lesquels se fonde la réforme de la volonté. Nous savons que ces mythes sociaux n’empêchent d’ailleurs nullement l’homme de savoir tirer profit de toutes les observations qu’il fait au cours de sa vie et ne font point obstacle à ce qu’il remplisse ses occupations normales[vi].

C’est ce que l’on peut montrer par de nombreux exemples.

Les premiers chrétiens attendaient le retour du Christ et la ruine totale du monde païen, avec l’instauration du royaume des saints, pour la fin de la première génération. La catastrophe ne se produisit pas, mais la pensée chrétienne tira un tel parti du mythe apocalyptique que certains savants contemporains voudraient que toute la prédication de Jésus eût porté sur ce sujet unique[vii]. – Les espérances que Luther et Calvin avaient formées sur l’exaltation religieuse de l’Europe ne se sont nullement réalisées; très rapidement ces Pères de la Réforme ont paru être des hommes d’un autre monde; pour les protestants actuels, ils appartiennent plutôt au Moyen Âge qu’aux temps modernes et les problèmes qui les inquiétaient le plus occupent fort peu de place dans le protestantisme contemporain. Devrons-nous contester, pour cela, l’immense résultat qui est sorti de leurs rêves de rénovation chrétienne ? – On peut reconnaître facilement que les vrais développements de la Révolution ne ressemblent nullement aux tableaux enchanteurs qui avaient enthousiasmé ses premiers adeptes ; mais sans ces tableaux la Révolution aurait-elle pu vaincre ? Le mythe était fort mêlé d’utopies[viii], parce qu’il avait été formé par une société passionnée pour la littérature d’imagination, pleine de confiance dans la petite science et fort peu au courant de l’histoire économique du passé. Ces utopies ont été vaines ; mais on peut se demander si la Révolution n’a pas été une transformation beaucoup plus profonde que celles qu’avaient rêvées les gens qui, au XVIIIe siècle, fabriquaient des utopies sociales. – Tout près de nous, Mazzini a poursuivi ce que les hommes sages de son temps nommèrent une folle chimère; mais on ne peut plus douter aujourd’hui que sans Mazzini l’Italie ne serait jamais devenue une grande puissance et que celui-ci a beaucoup plus fait pour l’unité italienne que Cavour et tous les politiques de son école.

Il importe donc fort peu de savoir ce que les mythes renferment de détails destinés à apparaître réellement sur le plan de l’histoire future ; ce ne sont pas des almanachs astrologiques; il peut même arriver que rien de ce qu’ils renferment ne se produise, – comme ce fut le cas pour la catastrophe attendue par les premiers chrétiens[ix]. Dans la vie courante ne sommes-nous pas habitués à reconnaître que la réalité diffère beaucoup des idées que nous nous en étions faites avant d’agir ? Et cela ne nous empêche pas de continuer à prendre des résolutions. Les psychologues disent qu’il y a hétérogénéité entre les fins réalisées et les fins données : la moindre expérience de la vie nous révèle cette loi, que Spencer a transportée dans la nature, pour en tirer sa théorie de la multiplication des effets[x].

Il faut juger les mythes comme des moyens d’agir sur le présent ; toute discussion sur la manière de les appliquer matériellement sur le cours de l’histoire est dépourvue de sens. C’est l’ensemble du mythe qui importe seul; ses parties n’offrent d’intérêt que par le relief qu’ils donnent à l’idée contenue dans la construction. Il n’est donc pas utile de raisonner sur les incidents qui peuvent se produire au cours de la guerre sociale et sur les conflits décisifs qui peuvent donner la victoire au prolétariat ; alors même que les révolutionnaires se tromperaient, du tout au tout, en se faisant un tableau fantaisiste de la grève générale, ce tableau pourrait avoir été, au cours de la préparation à la révolution, un élément de force de premier ordre, s’il a admis, d’une manière parfaite, toutes les aspirations du socialisme et s’il a donné à l’ensemble des pensées révolutionnaires une précision et une raideur que n’auraient pu leur fournir d’autres manières de penser.

Pour apprécier la portée de l’idée de grève générale, il faut donc abandonner tous les procédés de discussion qui ont cours entre politiciens, sociologues ou gens ayant des prétentions à la science pratique. On peut concéder aux adversaires tout ce qu’ils s’efforcent de démontrer, sans réduire, en aucune façon, la valeur de la thèse qu’ils croient pouvoir réfuter; il importe peu que la grève générale soit une réalité partielle, ou seulement un produit de l’imagination populaire. Toute la question est de savoir si la grève générale contient bien tout ce qu’attend la doctrine socialiste du prolétariat révolutionnaire. […]