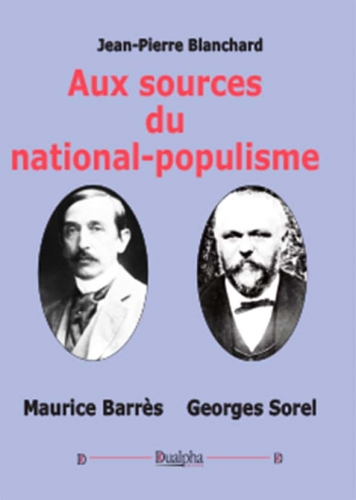

19 août 1862 : Auguste Maurice Barrès naît à Charmes situé entre Nancy et Epinal sur la rive gauche de la Moselle. Son père ingénieur de Centrale, receveur des impôts avait épousé Anne Claire Luxer issue d'une famille de tanneurs de Charmes. Maurice Barres est le second enfant. Une fille, Anne Marie est née en novembre 1860.

1867 : le 21 avril, ses parents achètent une maison au 22 rue des Capucins. Maurice y vit une enfance heureuse et protégée par des femmes, sa mère d'abord, Hortense Ducloux une gouvernante qui lui apprend à lire et les sœurs de la Doctrine Chrétienne qui lui apprennent à écrire.

1870 : En début août, les soldats français vaincus à Wissembourg et à Frœschwiller refluent et traversent Charmes où entrent et cantonnent des troupes allemandes, du 16 au 18 août.

D'octobre 1870 à juillet 1873, la commune de Charmes est occupée et martyrisée. Les parents de Maurice doivent loger un bavarois qui le conduit tous les matins à l'école. Cet épisode sera repris dans son second roman des bastions de l'Est , Colette Baudoche publié en 1909.

1872 : Pour lutter contre la résistance, les allemands utilisent les notables de Charmes comme bouclier humain et les font monter sur les trains pour dissuader des attentats. Le grand père de Maurice Barrès, ancien maire de Charmes jusque 1870, subit ce chantage et prend froid sur une locomotive. Il meurt d'une pneumonie.

1873 : Le 27 juillet, les allemands quittent Charmes. En octobre, Maurice Barrès devient interne au collège de la Malgrange, à Nancy. Il y devient un bon latiniste et cultive sa singularité en se réfugiant dans ses rêves. Il écrira : "Le culte du moi, je m'y acheminai le jour où mes parents me laissèrent au milieu des enfants méchants dans la cour d'honneur de La Malgrange".

1877 : En octobre, il entre au lycée de Nancy appelé actuellement lycée Poincaré. Il devient ami avec Stanislas de Guaîta. Il découvre avec lui Emaux et Camées de Théophile Gauthier, Les Fleurs du Mal de Baudelaire et Salammbô deFlaubert.

1879 : En octobre, Maurice Barrès entre en classe de philosophie. Son jeune professeur Auguste Burdeau lui fait découvrir les derniers livres de Victor Hugo, la pensée de Spencer et celle de Schopenhauer.

Maurice Barrès par Jacques-Emile Blanche

1880 : En janvier, Jules Lagneau succède à Auguste Burdeau et lui fait découvrir Spinoza. Le jeune Barrès lit aussi Taine et surtout les idéalistes allemands, Fichte, Schelling et Hegel.

Au printemps, Barrès n'est plus interne et profite d'un petit appartement. Le 23 juillet, il a son baccalauréat et il s'inscrit en novembre à la faculté de Droit. Son certificat d'inscription est encore affiché dans la salle des professeurs de la Faculté.

1881 : Maurice Barrès et Stanislas de Guaîta publient leurs premiers articles de critique littéraire dans Le Journal de la Meurthe et des Vosges. Stanislas de Guaîta publie Les Oiseaux de Passage.

1882 : Barrès se brouille avec Stanislas de Guaîta pour l'amour de Louisa. Il continue ses activités de journaliste et rêve de devenir Maupassant. Il écrit sept nouvelles.

Le 31 décembre : Il obtient sa licence de droit et son père accepte de le voir partir à Paris grâce au pouvoir de persuasion de sa mère.

1883 : En janvier, il s'installe à Paris et écume le monde littéraire. Il rencontre Banville, Leconte de Lisle, Victor Hugo et Moréas. Il rejoint ensuite les symbolistes. Il suit les cours de philosophie de Jules Soury à l'Ecole des Hautes Etudes. Ce professeur scellera sa pensée politique. Stanislas Guaîta s'occupe quant à lui d'occultisme.

1884 : Barrès tente de lancer un journal "Les Tâches d'Encre". Des Hommes sandwich circulent dans Paris avec ce slogan "Maurin ne lira plus les Tâches d'Encres". Ce journaliste a été assassiné par la femme du député socialiste Clovis Hugues pour se venger de sa diffamation. Quatre numéros seulement seront publiés. Le premier numéro écrit par Barrès intégralement est consacré à Verlaine, Rimbaud, Baudelaire et Mallarmé.

1885 : En février, dans le dernier numéro des Tâches d'Encre, il publie une nouvelle "Les Héroïnes superflus" qui annonce son roman Sous l'Œil des Barbares.

En juin- juillet, il voyage à Jersey sur les pas de Victor Hugo. Il évoquera ce voyage dans Un Homme Libre.

1886 : Le 1er février, il publie dans Les Lettres et les Arts son premier article sur Paul Bourget avec qui il aura une amitié et complicité littéraire durables. Il voyage en Italie de février à mars.

En mai, il devient journaliste au Voltaire et profite d'une aisance financière. Il voyage en Août en Bretagne avec Charles Le Goffic. Il s'installe au 14 rue Chaptal à Paris.

1887 : Janvier-mars, il fait un deuxième voyage en Italie où il rencontre Henry James. En juillet, il voyage en Angleterre.

Le 14 Septembre, il évoque pour la première fois dans une chronique du Voltaire, le Général Boulanger. En Octobre, il voyage en Allemagne.

1888 : Il a une aventure amoureuse avec un modèle, Madeleine Deslandes qui sera évoquée dans Un Homme Libre.

En Février, Sous l'Œil des Barbares est publié chez Alphonse Lemerre. En mars, il publie une plaquette intitulée Huit Jours chez Renan et une seconde plaquette sous le titre, Monsieur Taine en Voyage.

Le 16 mars, il visite Avignon sur la route de son troisième voyage en Italie.

Le 1er Avril, La Revue indépendante publie son article sur le Général Boulanger "par qui naissent les grandes espérances". Il quitte le Voltaire pour entrer au Figaro. En Avril, une plaquette est publiée chez Dalou sous le nom Sensations de Paris.

En octobre, il entre en politique et part à Nancy préparer sa campagne de candidat boulangiste. En décembre, il publie une plaquette intitulée Boulangisme.

Stanislas de Guaîta fonde avec Péladan l’Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix, dont fait aussitôt partie, Papus. Parmi les membres, des noms sont célèbres comme Erik Satie, Claude Debussy ou encore le banquier des artistes, Olivier Dubs. Satie compose une Sonnerie des Rose-Croix pour accompagner le rituel.

1889 : En janvier, Barrès est rédacteur en chef du nouveau journal boulangiste de Nancy, Le courrier de l'Est, "journal républicain révisionniste".

En avril, le général Boulanger s'enfuit à Bruxelles. Barrès publie chez Perrin, Un Homme Libre.

Le 6 octobre, Barrès est élu député au second tour. Il quitte la rue Chaptal et s'installe au 12 rue Legendre non loin du Parc Monceau à Paris.

1890 : En avril, il voyage dans le Midi et retrouve Paul Bourget à Hyères. Il visite Arles, les Baux de Provence, les Saintes Maries de la Mer et Aigues Mortes. Il emporte avec lui, conseillé par Charles Maurras, la cinquième édition de 1889, des Villes mortes du Golfe du Lyon que Charles Lenthéric a publié dès 1876 chez Plon. Il commence un roman, les Jardins de Bérénice dont l'action concerne un député boulangiste qui a une aventure amoureuse avec une jeune fille d'Aigues Mortes.

En septembre, il voyage à Venise et continue la rédaction de son roman.

1891 : Le 2 février, Henri de Régnier et Barrès organisent un banquet sous la présidence de Mallarmé, à l'Hôtel des Sociétés Savantes en l'honneur de Jean Moréas. Les Jardins de Bérénice sont publiés chez Perrin, en février.

Le 11 juillet, Barrès épouse Paule Couche. Ils partent en voyage de Noces en Bavière.

Le 30 septembre, le général Boulanger se suicide sur la tombe de sa maitresse. Barrès se reconvertit politiquement : "Le socialisme d'Etat, voilà le correctif indispensable de la formule anti-juive".

1892 : Barrès déménage et s'installe dans un hôtel particulier de la rue Caroline près de la place de Clichy. Il quitte la rédaction du Courrier de L'Est. Il voyage en mai en Espagne et à Bayreuth en Août.

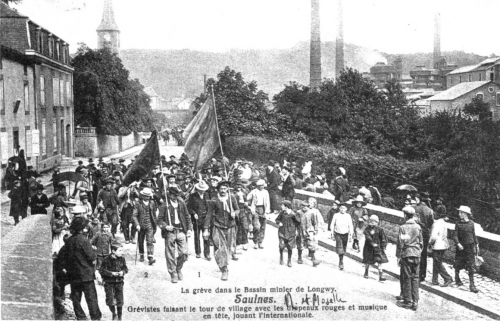

1893 : Barrès est candidat aux élections de Neuilly-Boulogne pour les élections législatives de septembre. Il s'en prend à la présence des travailleurs étrangers sur le sol de France. Il commence à utiliser le mot nationalisme. Battu, il voyage en Italie.

Il publie L'Ennemi des Lois, une réflexion romanesque sur l'anarchisme et Contre les Etrangers pour vilipender les travailleurs étrangers qui retirent le pain de la bouche des français. Il publie aussi à la Grande impression parisienne une Étude pour la protection des ouvriers français.

Le 1er septembre, il assume la direction politique et littéraire du journal nationaliste La Cocarde. Dans l'équipe des rédacteurs, figurent Paul Bourget, Léon Daudet et Charles Maurras.

L’ordre de Guaîta est attaqué par Huysmans, qui l’accuse d’avoir envoûter à distance l’ex-abbé lyonnais Joseph-Antoine Boullan. Celui -ci meurt en attribuant son décès à la magie noire de Guaîta et de son secrétaire Wirth. Huysmans soutient cette hypothèse et se croit lui-même, victime d'attaques magiques.

Le journaliste Jules Bois, ami notoire de Boullan et de Joris Karl Huysmans, accuse publiquement Guaîta d'avoir assassiné le vieux prêtre. Guaîta convoque le journaliste à un duel au pistolet. Tous deux s'en sortiront indemnes. Jules Bois affirme dans Le Monde Invisible, qu'une des balles aurait été «magiquement arrêtée dans le pistolet».

1894 : Maurice Barrès définit son programme politique :

1/ rassemblement de tous dans un mouvement uni par une conscience nationale éclairée par la tradition,

2/ réforme sociale pour obtenir une stabilité sociale dans un groupe national uni dans un sentiment de même appartenance patriotique,

3/ assainissement du régime des partis parlementaires,

4/ un exécutif fort pour conduire la nation.

Les 22 et 23 février, la seule pièce écrite par Barrès et interdite par la censure Une Journée Parlementaire est jouée à huis clos sur invitation seulement. Cette pièce de théâtre est publiée chez Charpentier et Fasquelle.

En avril, il voyage en Italie. Du Sang, de la Volupté et de la Mort est publié chez Charpentier et Fasquelle.

1895 : Le 5 janvier, Barrès rend compte pour La Cocarde de la dégradation du capitaine Dreyfus. Il écrit : "La parade de Judas. Il n'est pas de race. Il n'est pas né pour vivre socialement..... Garde à nous, patriotes ! Quand donc les Français sauront ils reconquérir la France ? Unissons nous pour dégrader tous les traîtres". Jaurès publie dans l'Humanité un article sur le même ton.

1896 : Barrès s'installe à Neuilly au 100 boulevard Maillot. Il s'y présente vainement à des élections partielle. Son fils ainé Philippe naît. Il commence à publier ses cahiers dont le dernier paraîtra en 1929.

1897 : Le premier Roman de la série de L'Energie Nationale, les Déracinés est publié chez Fasquelle.

Le 20 novembre, après une rencontre avec Léon Blum qui lui demande de rejoindre les rangs des Dreyfusard, Barrès ne répond pas et publie un article consacré à l'Affaire Dreyfus, "La foi dans l'armée".

1898 : Après le J'accuse de Zola publié dans le Figaro du 23 février, Maurice Barrès renonce à décrire dans le Figaro du 24 février "Le Tourbillon, la fraternité, la joie de cette fin de journée".

Le 22 mai, il est candidat aux législatives à Nancy. Son programme repose sur trois idées:

1/ élection du Président de la République au suffrage universel

2/ amélioration de la condition ouvrière

3/ se protéger contre l'étranger notamment les juifs.

Il est battu par un candidat plus à droite et plus antisémite que lui. Barrès est une victime politique collatérale de l'affaire Dreyfus.

Le 29 juin, son père meurt à Charmes. En août, il visite le berceau de la famille Barrès, en Auvergne.

Le 4 octobre : Dans le "Journal", il publie un "état de la question" sur l'affaire Dreyfus. Pour lui, son innocence auquel il croit au fond de lui, est devenue secondaire. "Son pire crime est d'avoir servi pendant cinq ans à ébranler l'Armée et la Nation totale".

1899 : Barrès refuse la présidence de la ligue de la Patrie Française mais accepte d'être membre du bureau. La ligue organise sa première réunion publique le 19 janvier.

Le 23 février, Barrès est aux cotés de Déroulède qui a recomposé la ligue des patriotes. Lors des Obsèques nationale de Félix Faure, avec Guérin et le royaliste Buffet, Déroulède fait une romantique tentative de coup d'État. Il prend par la bride le cheval du général Roget et tente de l'emmener vers l'Élysée. Le général s'y refuse et le fait arrêter. Déroulède est condamné à 10 ans de bannissement. Barrès prend sa défense tout en le déclarant seul responsable pour se disculper. Millerand, alors ministre du commerce intervient pour que Maurice Barrès ne soit pas inquiété. Trois mois plus tard, Déroulède est relâché et banni en Espagne jusque 1905, année où il bénéficiera d'une amnistie. A cause de ce coup d'état, seront aussi bannis l'ancien président du conseil André Buffet et le comte Eugène de Lur Salurces alors propriétaire du château Yquem dans le Bordelais. Les deux royalistes s'exilèrent à Bruxelles.

Le 10 mars, Barrès prononce un célèbre discours à la Ligue de la Patrie française, "La Terre et Les Morts".

Le 20 juin, l'Action Française est fondée. Sollicité par Maurras, Barrès refuse d'être membre du comité directeur. Il est républicain et non royaliste.

En juillet, Barrès parcourt les champs de bataille de 1870, la Sarre et la Rhénanie. En décembre il prononce un nouveau discours à la Ligue de la Patrie française, sur l'Alsace Lorraine.

1900 : Le 5 avril, il publie l'Appel au Soldat. Barrès part pour la Grèce où il rencontre à Athènes, sur des échafaudages montés pour des travaux de restauration du Parthénon, Henri Bremond alors prêtre et directeur de la revue jésuite Etudes. Il devient pour Barrès une conscience religieuse et littéraire, jusqu'à sa mort.

Le 11 juillet, Action Française organise un dîner débat en l'honneur de Barrès. Le nationalisme a trois voie devant elle et ne peut être unanime.

1/ suivre un général qui serait plus fort et plus efficace que Boulanger comme l'aspire Déroulède,

2/ l'élection d'un président de la république au suffrage universel, solution proposée par Barrès,

3/ une monarchie comme le souhaite Maurras.

1901 : En février, Barrès est à Lausanne où il doit être témoin du duel entre Déroulède et Buffet mais la police interdit le duel.

En mai, Barrès accepte d'être le rédacteur en chef de la revue des patriotes de Déroulède nommée Drapeau. En juin, il est au second anniversaire du Bulletin de L'Action Française. En juillet, il écrit dans la Cause Lorraine, la revue créée par la Ligue de la Patrie Française.

Le 31 juillet, il arrive trop tard à Charmes pour assister à la mort de sa mère terrassée par un cancer à l'estomac. Il la veille, conscient qu'elle est toujours vivante en lui. "Puisque j'étais elle, je n'avais plus le droit de me gaspiller. Ma retraite. Retraite de la Politique". Il l'annonce en septembre mais elle ne dure pas longtemps !

1902 : En Février, il publie Leurs Figures chez Juven. En avril, il publie Scènes et Doctrines du Nationalisme chez Juven.

En mai, il va seul à Venise et passe l'été à Charmes, comme il le fera chaque année, jusqu'à sa mort.

Le 4 octobre, il accepte non sans réticences de participer à une réunion où il s'agit d'organiser une manifestation nationaliste le jour même des obsèques de Zola, prévues pour le lendemain. Rien ne sera décidé et Barrès préfère partir en Espagne.

1903 : En Février, il publie Amori et Dolori Sacrum, La mort de Venise chez Juven à Paris. Une édition fortement complétée Du Sang, de la Volupté et de la Mort est publié chez Plon et Nourrit.

En mars, Barrès qui s'est laissé convaincre de participer à des élections législatives partielles, est battu. Le peintre Jacques Emile Blanche présente Anna de Noailles à Barrès qui brûle de passion pour cette célèbre femme mariée qui est pourtant dreyfusarde.

1904 : Au printemps, le couple Noailles et le couple Barrès partent ensemble pour l'Italie.

1905 : En avril, il publie Au Service de l'Allemagne. En juillet, Anna de Noailles et Barrès se retrouvent à Royat.

En Automne, Barrès rachète à la comtesse de Martel elle même écrivain sous le pseudonyme de Gyp, le château de famille des Mirabeau situé dans le parc naturel du Lubéron. Il y séjournera chaque année, au printemps et en Automne.

1906 : Il publie Voyage de Sparte où il fustige les archéologues qui, pour mettre à jour l'œuvre de Phidias sur l'Acropole, ont abattu une vieille tour médiévale. Il publie aussi Ce que j' ai vu au Temps du Panama chez E. Sansot et Cie.

En janvier, il est élu à l'académie française, au siège de José Maria de Hérédia. En mai, il est élu au premier tour des élections législatives dans le premier arrondissement de Paris. Il y sera réélu jusqu'à sa mort.

En juillet, après la cassation sans renvoi de l'arrêt rendu par le Conseil de Guerres de Rennes contre Dreyfus, Barrès intervient à la Chambre pour reconnaître publiquement son innocence.

En décembre, après la séparation de l'église et de l'Etat, il intervient pour protéger le patrimoine architectural religieux laissé à l'abandon.

1907 : En Octobre, il rompt avec Madame de Noailles. En décembre, il fait un voyage d'études en Egypte.

1908 : Un vif duel oratoire oppose Barrès à Jean Jaurès au Parlement. Barrès refuse le transfert du corps d'Émile Zolaau Panthéon soutenu par Jaurès.

1909 : Barrès publie Colette Baudoche. Son neveu Charles Demanche est tombé amoureux de Madame de Noailles. Il se suicide par désespoir. Barrès donne à l'Université des Annales, une conférence sur l'Angoisse de Pascal.

1911 : Il publie Le Greco ou le Secret de Tolède chez Emile Paul.

Le 15 août, il prononce un discours sur l'Alsace Lorraine à Metz alors sous souveraineté allemande. Son discours est publié chez Emile Paul à 3000 exemplaires.

1913 : Il publie La Colline inspirée, consacrée à la colline de Sion en Lorraine et au Mont Saint Odile en Alsace.

1914 : Il publie La Grande pitié des églises de France. chez Émile-Paul.

En mai- juin, officiellement chargé d'une étude sur la situation des missions catholiques, Barrès parcourt l'Orient d'Alexandrie, de Beyrouth, de Damas, d'Alep et revient par Constantinople.

Comme Déroulède décède le 30 janvier, après réflexion et par fidélité à son ami, Barrès accepte en juillet de prendre officiellement la tête de La Ligue des Patriotes. Il est pourtant l'un des premiers à saluer la dépouille mortelle de Jaurès assassiné le 31 juillet.

Le 1er août, la guerre est déclaré. "La circonstance me commande une tâche d'excitateur patriotique". Il publie alors de nombreux articles à la gloire de l'armée et de la conduite de la guerre dans le journal L'Echos de Paris.

Le Canard enchaîné le déclare chef «de la tribu des bourreurs de crâne». Romain Rolland lui préfère le surnom peu flatteur de "rossignol du carnage".

Son fils, Philippe Barrès s'engage au 12e régiment de cuirassiers afin de prendre part à la première guerre mondiale avant d'incorporer le 1er bataillon de chasseurs à pied.

1915 : Il publie Une visite à l'armée anglaise chez Berger-Levrault.

1917 : Anna de Noailles renoue avec Barrès. Il publie Les familles spirituelles de la France aux éditions Emile Paul. Il y rend un vibrant hommage aux Juifs français où il les place au côté des traditionalistes catholiques, des protestants et des socialistes comme un des quatre éléments du génie national.

1918 : Son fils Philippe Barrès est décoré de la Croix de Guerre.

1920 : Il rassemble tous ses articles de guerre dans Chronique de la Grande Guerre dont les 14 volumes sont publiés jusqu'en 1924.

A

Anna de Noailles par Gilbert Poillot

1921 : Il publie Le Génie du Rhin où il prône la réconciliation avec l’ennemi allemand.

Le 13 mai, les dadaïstes et surréalistes, sous la présidence d'André Breton condamnent Barrès dans un procès fictif tenu à la salle des Sociétés savantes "pour atteinte à la sûreté de l'esprit".

André Breton expose l'acte d'accusation : «Le problème est de savoir dans quelle mesure peut être tenu pour coupable un homme que la volonté de puissance porte à se faire le champion des idées conformistes les plus contraires à celles de sa jeunesse. Comment l'auteur d'Un Homme Libre a-t-il pu devenir le propagandiste de l'Écho de Paris ?».

Cette manifestation, à l'issue de laquelle Barrès est condamné à vingt ans de travaux forcés, est à l'origine de la dislocation du mouvement dadaïste dès 1922. Les fondateurs du mouvement dont Tristan Tzara refusent toute forme de justice, même organisée par Dada.

1922 : Il publie Un jardin sur L'Oronte dédié à Anna de Noailles. Le scandale assure le succès du livre.

1923 : Il publie Enquête au Pays du Levant en deux tomes chez Plon-Nourrit, pour compter son voyage en Orient effectué en 1914.

Il publie aussi Les Souvenirs d'un Officier de la Grande Armée laissés par son grand père, Jean Baptiste Auguste Barrès. Dans sa préface, il écrit "J'ai achevé ma matinée en allant au cimetière de Charmes causer avec mes parents. Les inscriptions de leurs tombes me rappellent que mon grand-père est mort à soixante-deux ans et tous les miens, en moyenne, à cet âge ; elles m'avertissent qu'il est temps que je règle mes affaires"

Le 4 décembre, il meurt à Neuilly Sur Seine d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans.

Le 8 décembre, il a droit à des funérailles nationales.

Le 9 décembre, il est enterré à Charmes suivant sa dernière volonté.

Henri Bremond publie un livre sur Barrès. Il sera reçu à l'académie Française le 22 mai 1924.

1924 : " Faut-il autoriser les congrégations? Les Frères des écoles chrétiennes" et "Les Amitiés Françaises" sont publiés à titre posthume chez Plon-Nourrit à Paris.

1927 : Son fils Philippe publie chez Plon, un ensemble de notes sur des écrivains rassemblées sous le titre Les Maîtres.

1940 : Son fils Philippe Barrès rejoint la France Libre et met sa plume au service du général de Gaulle.

1965 : La République ou le Roi, Correspondance Barrès-Maurras, édition établie par Guy Dupré, est publiée chez Plon

LE CULTE DU MOI

Dans cette première trilogie, Maurice Barrès affirme les droits de la personnalité contre toutes les entraves de la société. Il revendique «Le petit bagage d'émotions qui est tout mon moi.

À certains jours, elles m'intéressent beaucoup plus que la nomenclature des empires qui s'effondrent. Je me suis morcelé en un grand nombre d'âmes. Aucune n'est une âme de défiance ; elles se donnent à tous les sentiments qui la traversent. Les unes vont à l'église, les autres au mauvais lieu. Je ne déteste pas que des parties de moi s'abaissent quelquefois.»

Dans le premier roman de ce triptyque publié en 1888 sous le titre Sous l'Œil des Barbares, Maurice Barrès s'attache à démontrer que notre moi n'est pas immuable, il faut constamment le défendre et le créer.

Le culte du moi est d'abord une éthique qui réclame des efforts réguliers. Notre premier devoir est de défendre notre moi contre les Barbares, c'est-à-dire contre tout ce qui risque de l'affaiblir dans l'épanouissement de sa propre sensibilité.

« Attachons-nous à l'unique réalité, au moi.—Et moi, alors que j'aurais tort et qu'il serait quelqu'un capable de guérir tous mes mépris, pourquoi l'accueillerai-je ? J'en sais qui aiment leurs tortures et leurs deuils, qui n'ont que faire des charités de leurs frères et de la paix des religions; leur orgueil se réjouit de reconnaître un monde sans couleurs, sans parfums, sans formes dans les idoles du vulgaire, de repousser comme vaines toutes les dilections qui séduisent les enthousiastes et les faibles; car ils ont la magnificence de leur âme, ce vaste charnier de l'univers. »

Dans le second roman, Un Homme libre publié en 1889, Maurice Barrès fixe les trois principes de sa méthode.

Premier principe : Nous ne sommes jamais si heureux que dans l'exaltation.

Deuxième principe : Ce qui augmente beaucoup le plaisir de l'exaltation, c'est de l'analyser.

Troisième principe : Il faut sentir le plus possible en analysant le plus possible.

Cependant, cette méthode lui fait prendre conscience que le fait de s'analyser le fait remonter à son passé, dont il est le produit, et notamment à son origine géographique, la Lorraine.

« C'est là que notre race acquit le meilleur d'elle-même. Là, chaque pierre façonnée, les noms mêmes des lieux et la physionomie laissée aux paysans par des efforts séculaires nous aideront à suivre le développement de la nation qui nous a transmis son esprit.

En faisant sonner les dalles de ces églises où les vieux gisants sont mes pères, je réveille des morts dans ma conscience (...) Chaque individu possède la puissance de vibrer à tous les battements dont le cœur de ses parents fut agité au long des siècles.

Dans cet étroit espace, si nous sommes respectueux et clairvoyants, nous pourrons reconnaître des émotions plus significatives qu'auprès des maîtres analystes qui, hier, m'éclairaient sur moi-même. »

Dans le dernier volet du Culte du Moi, Le Jardin de Bérénice publié en 1891, Maurice Barrès, député boulangiste de Nancy depuis 1889, retrace une campagne électorale.

LE ROMAN DE L'ENERGIE NATIONALE

Les trois volumes du Roman de l'énergie nationale, Les Déracinés publié en 1897, L'Appel au soldat publié en 1900 et Leurs Figures publié en 1902 témoignent de l'évolution de Maurice Barrès vers le nationalisme républicain et le traditionalisme, l'attachement aux racines, à la famille, à l'armée et à la terre natale.

Dans son célèbre discours du 10 mars 1899 à la Ligue de la patrie française, intitulé La Terre et les Morts, Maurice Barrès revient longuement sur la nécessité de «restituer à la France une unité morale, de créer ce qui nous manque depuis la révolution : une conscience nationale.»

«Certes, une telle connaissance de la Patrie ne peut être élaborée que par une minorité, mais il faut qu'ensuite tous la reconnaissent et la suivent.

À ce résultat général comment parvenir ?

En développant des façons de sentir qui naturellement existent dans ce pays.

On ne fait pas l'union sur des idées, tant qu'elles demeurent des raisonnements; il faut qu'elles soient doublées de leur force sentimentale. À la racine de tout, il y a un état de sensibilité. On s'efforcerait vainement d'établir la vérité par la raison seule, puisque l'intelligence peut toujours trouver un nouveau motif de remettre les choses en question.

Pour créer une conscience nationale, nous devons associer à ce souverain intellectualisme un élément plus inconscient et moins volontaire...

...Cette voix des ancêtres, cette leçon de la terre, rien ne vaut davantage pour former la conscience d'un peuple. La terre nous donne une discipline, et nous sommes le prolongement de nos ancêtres. Voilà sur quelle réalité nous devons nous fonder.»

En 1903, dans Amori et Dolori Sacrum, Maurice Barrès retrace son évolution personnelle. Dans ce texte, Barrès développe l'idée que notre Moi n'est que «l'éphémère produit de la société», et en vient, à la conclusion que «notre raison nous oblige à placer nos pas sur les pas de nos prédécesseurs.........certaines personnes se croient d'autant mieux cultivées qu'elles ont étouffé la voix du sang et l'instinct du terroir. Elles prétendent se régler sur des lois qu'elles ont choisies délibérément et qui, fussent-elles très logiques, risquent de contrarier nos énergies profondes. Quant à nous, pour nous sauver d'une stérile anarchie, nous voulons nous relier à notre terre et à nos morts.»

LES BASTIONS DE L'EST

Maurice Barrès est aussi le grand écrivain de la Revanche contre l'Allemagne victorieuse en 1871. C'est aux fins de "service national" qu'il rédige les trois volumes des Bastions de l'Est.

Le premier roman, Au service de l'Allemagne est publié en 1905.

Colette Baudoche publié en 1909 conte les aventures d'une famille lorraine contrainte d'accueillir un professeur allemand à la maison. Ce Roman obtient un immense succès.

Le Génie du Rhin publié en 1921 après la revanche de la première guerre mondiale, propose une réconciliation avec l'Allemagne pour tenter d'empêcher la seconde guerre mondiale.

CITATIONS DE BARRÈS

A la grande-duchesse, femme de Vladimir qui lui demandait : "Aimez vous mieux avant, pendant ou après ? ", il osa répondre "J'aime mieux avant parce que après c'est pendant."

Ce n'est pas la raison qui nous fournit une direction morale, c'est la sensibilité.

Il ne faut jamais s'attaquer à ceux qu'on n'est pas sûr d'achever.

La caresse d'une mère, une belle promenade, des heures émerveillées par des récits heureux agissent sur toute l'existence.

Une œuvre d'art, c'est le moyen d'une âme.

Tout livre a pour collaborateur son lecteur.

Il est des lieux où souffle l'esprit.

Nous sommes les instants d'une chose immortelle.

Le sens de l'ironie est une forte garantie de liberté.

Où manque la force, le droit disparaît ; où apparaît la force, le droit commence de rayonner.

Les trois citations qui figurent sur le monument érigé sur la colline de Sion en l'honneur de Maurice Barrès sont :

L'horizon qui cerne cette plaine, c'est l'horizon qui cerne toute vie. Il donne une place d'honneur à notre soif d'infini en même temps qu'il nous rappelle nos limites.

Honneur à ceux qui demeurent dans la tombe les gardiens et les régulateurs de la cité.

Au pays de la Moselle, je me connais comme un geste du terroir, comme un instant de son éternité, comme l'un des secrets que notre race, à chaque saison laisse émerger en fleur et si j'éprouve assez d'amour, c'est moi qui deviendrai son cœur.