Peu de personnages ont laissé une trace aussi importante que l’Empereur Napoléon Bonaparte dans l’historiographie et la pensée politique françaises. Cette empreinte semble due pour une grande part au Mémorial de Sainte-Hélène, essai publié par Las Cases en 1823 deux ans après la mort de l’empereur, qui connut un grand succès éditorial. En 2014, quelque 80 000 titres ont été consacrés à l’Empereur, ouvrages laudateurs à quelques exceptions près même si actuellement il est abordé avec plus de recul critique.

Au milieu de l’année 1799, l’état de la France est catastrophique. Le gouvernement français est secoué par des problèmes internes, les impôts n’arrivent pas dans les caisses de l’État, le brigandage s’est développé, les routes sont défoncées, les régions récemment conquises et les États satellites de la République française sont menacés du fait de l’offensive générale des armées de la Deuxième Coalition en Suisse, Italie, Allemagne du Sud et Hollande, le commerce est au plus mal, l’industrie (notamment celle de la soie à Lyon) ruinée, le chômage fait une percée, le prix du pain est trop élevé pour les ouvriers, les hôpitaux ne marchent pas… C’est le moment que Bonaparte, qui est à l’époque encore un général révolutionnaire, choisit pour abandonner son armée en Égypte et monter à Paris, organiser un coup d’État, le 10 novembre 1799. Entouré d’une auréole de prestige (il vient de sortir vainqueur de la campagne d’Italie et la campagne d’Égypte est, pour le moment, encore une réussite), il ne trouve que peu de résistance et l’opinion publique ne le désavoue pas.

Le Consul Napoléon Bonaparte, grâce à une série de mesures, concilie les réformes révolutionnaires et la tradition de stabilité monarchique. Bonaparte va d’abord s’employer à créer des institutions neuves, lesquelles perdureront jusqu’à nos jours. La nouvelle constitution qu’il fait rédiger renforce le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif, crée une administration centralisée, organisée en directions et ministères (dont le nouveau ministère de l’Intérieur, confié à Fouché) spécialisés et uniformisés. Il garde les divisions administratives créées lors de la Révolution. Ces institutions solides permettent un renforcement de l’autorité de l’État et font revivre le pays. Les caisses de l’État sont renflouées. Napoléon décide également de pacifier certaines zones conflictuelles en développant une politique de la ville novatrice. Ainsi, Pontivy fut agrandie et la ville de La Roche-sur-Yon est créée en 1804. La préfecture de la Vendée reste la seule ville entièrement de création napoléonienne.

Ensuite, après le coup d’État, les institutions changent, mais la majorité des personnes qui vont occuper des postes étaient déjà en place lors du Directoire : dans les assemblées créées par la Constitution de l’an X, la plupart des sénateurs, tribuns ou membres du Conseil d’État avaient déjà des postes à responsabilité sous le régime précédent, les préfets sont choisis dans les assemblées révolutionnaires… Cela permet à Bonaparte de mieux contrôler l’opposition. Les réformes qu’il met en place sont la suite logique de celles déjà entreprises sous la Révolution. Les réformes financières et commerciales qui lui sont attribuées ont, pour une partie d’entre elles, été imaginées par les membres du Directoire.

La rédaction d’un Code civil français permet de revenir à un état de droit, grandement inspiré par la tradition antérieure à la révolution, tout en intégrant les acquis de celle-ci. De plus, Napoléon Bonaparte stabilise le paysage politique en pacifiant le pays et garantit ainsi l’inscription dans la durée de son gouvernement. La paix signée avec les royalistes vendéens et chouans, en janvier 1800, marque un grand pas en avant dans l’apaisement du pays, aucun gouvernement auparavant n’avait réussi à l’obtenir.

La signature du Concordat en 1801 permet à Napoléon de s’assurer le soutien de beaucoup de catholiques qui étaient hésitants jusqu’alors, et les royalistes en perdent autant, l’une des raisons fondamentales de l’appui de la population à ce mouvement étant le caractère anticatholique de la Révolution. Ce Concordat permet à Bonaparte d’obtenir une nouvelle légitimité et d’asseoir un peu plus son autorité. Grâce à ces deux traités, Bonaparte neutralise l’opposition royaliste.

Finalement, le Code civil français est un ouvrage moderne. Commencé en 1800 et publié finalement en 1804, il remplace tout le droit antérieur, et conserve la méritocratie, l’impôt égalitaire, la conscription, la liberté d’entreprise et de concurrence ainsi que de travail, consacre la disparition de l’aristocratie féodale, et en principe l’égalité devant la Loi. En conservant et en inscrivant dans le Code tous certains acquis de la Révolution, Bonaparte leur permit de traverser les régimes et rassura une grande partie de la population.

Mais Napoléon a aussi supprimé bon nombre d’acquis révolutionnaires. Tout d’abord, les cultes révolutionnaires sont abolis.

L’égalité artificielle proclamée par la révolution est abolie : la famille, unité de base et la société, est promue ; l’esclavage est rétabli dans les colonies ; les fonctionnaires sont privilégiés en matière de Justice… Ensuite, l’instauration des préfets, qui sont l’équivalent des intendants, la création du conseil d’État, équivalent du conseil du roi, d’une nouvelle noblesse basée sur la notabilité, les plébiscites organisés font redouter le pire aux jacobins. Le spectre du retour à la monarchie les hante.

Finalement, en devenant tour à tour Premier consul, consul à vie puis empereur, il en finit avec la République. La faveur publique lui permet de rédiger la Constitution de l’an VIII, qui lui donne la réalité des pouvoirs et surtout ne fait pas mention de la souveraineté nationale. Cette constitution divise le pouvoir législatif, qui à partir de ce moment, perdra toute influence. C’est au cours de l’an X que s’est opérée la transformation du régime encore républicain en un despotisme auquel ne manquait qu’une couronne. Le poste de Premier consul à vie sonne le glas de la République. Ces changements de régime permettent surtout à Napoléon d’être de moins en moins dépendant de ses succès ou échecs et lui donnent une autre dimension vis-à-vis des autres dirigeants européens. Napoléon a donc supprimé bon nombre d’héritages révolutionnaires.

Napoléon arrête le mouvement révolutionnaire mais non la Révolution. En obtenant la confiance des bourgeois (grâce à la vente des biens nationaux, à la paix maritime et continentale, à la création d’une noblesse méritocratique…), grâce au prestige de grandes victoires (Marengo, 1800), à la bonne résolution des crises telle celle de 1802 (disette et chômage), Napoléon obtient le soutien populaire et s’affranchit peu à peu du processus révolutionnaire, qui ne lui est plus nécessaire. Au fil des années, alors que sa popularité ne va cesser de croître, il va monter en puissance et s’éloigner de la République. En 1804, après divers complots visant son assassinat et la reprise des hostilités avec le Royaume-Uni, il est perçu comme le seul rempart face aux ennemis de la Révolution, et la question de l’hérédité devient un sujet de préoccupations. Il en profite pour se faire sacrer Empereur (ou plutôt, se sacrer). Ce qui pourrait être vu comme l’aboutissement du projet d’un tyran ne l’est pas. En effet, lors du sacre, Napoléon déclare être dans la continuité de la Révolution, et est soutenu par les révolutionnaires eux-mêmes, malgré la fin du processus révolutionnaire.

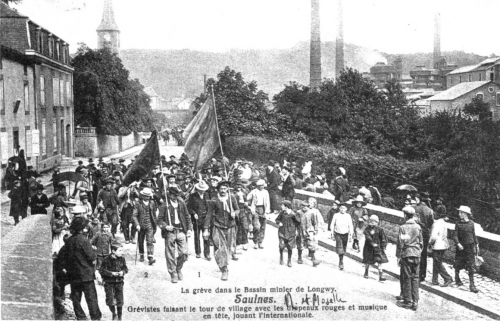

Les guerres impériales ont perpétué la Révolution. Dans tous les pays conquis, Napoléon Ier impose le Code civil et par conséquent toutes les notions révolutionnaires qui en font partie. Il est considéré dans un premier temps comme le libérateur de l’Europe. Mais à partir de la Quatrième Coalition, qui commence en 1806, le but de ces guerres ne sera plus la propagation des idées révolutionnaires.

Malgré la défaite napoléonienne de 1815, les idées de liberté et d’égalité resteront fermement implantées dans les pays qui avaient été conquis, et de nombreux bouleversements au fil du XIXe siècle en découleront.

Bonaparte stabilise le paysage politique en pacifiant le pays et garantit ainsi l’inscription dans la durée de son gouvernement. La paix signée avec les royalistes vendéens et chouans, en janvier 1800, marque un grand pas en avant dans l’apaisement du pays, aucun gouvernement auparavant n’avait réussi à l’obtenir.

La signature du Concordat en 1801 permet à Napoléon de s’assurer le soutien de beaucoup de catholiques qui étaient hésitants jusqu’alors, et les royalistes en perdent autant, l’une des raisons fondamentales de l’appui de la population à ce mouvement étant le caractère anticatholique de la Révolution. Ce Concordat permet à Bonaparte d’obtenir une nouvelle légitimité et d’asseoir un peu plus son autorité. Grâce à ces deux traités, Bonaparte neutralise l’opposition royaliste.

Finalement, le Code civil français est un ouvrage moderne. Commencé en 1800 et publié finalement en 1804, il remplace tout le droit antérieur, et conserve la méritocratie, l’impôt égalitaire, la conscription, la liberté d’entreprise et de concurrence ainsi que de travail, consacre la disparition de l’aristocratie féodale, et en principe l’égalité devant la Loi. En conservant et en inscrivant dans le Code tous certains acquis de la Révolution, Bonaparte leur permit de traverser les régimes et rassura une grande partie de la population.

Mais Napoléon a aussi supprimé bon nombre d’acquis révolutionnaires. Tout d’abord, les cultes révolutionnaires sont abolis.

L’égalité artificielle proclamée par la révolution est abolie : la famille, unité de base et la société, est promue ; l’esclavage est rétabli dans les colonies ; les fonctionnaires sont privilégiés en matière de Justice… Ensuite, l’instauration des préfets, qui sont l’équivalent des intendants, la création du conseil d’État, équivalent du conseil du roi, d’une nouvelle noblesse basée sur la notabilité, les plébiscites organisés font redouter le pire aux jacobins. Le spectre du retour à la monarchie les hante.

Finalement, en devenant tour à tour Premier consul, consul à vie puis empereur, il en finit avec la République. La faveur publique lui permet de rédiger la Constitution de l’an VIII, qui lui donne la réalité des pouvoirs et surtout ne fait pas mention de la souveraineté nationale. Cette constitution divise le pouvoir législatif, qui à partir de ce moment, perdra toute influence. C’est au cours de l’an X que s’est opérée la transformation du régime encore républicain en un despotisme auquel ne manquait qu’une couronne. Le poste de Premier consul à vie sonne le glas de la République. Ces changements de régime permettent surtout à Napoléon d’être de moins en moins dépendant de ses succès ou échecs et lui donnent une autre dimension vis-à-vis des autres dirigeants européens. Napoléon a donc supprimé bon nombre d’héritages révolutionnaires.

Napoléon arrête le mouvement révolutionnaire mais non la Révolution. En obtenant la confiance des bourgeois (grâce à la vente des biens nationaux, à la paix maritime et continentale, à la création d’une noblesse méritocratique…), grâce au prestige de grandes victoires (Marengo, 1800), à la bonne résolution des crises telle celle de 1802 (disette et chômage), Napoléon obtient le soutien populaire et s’affranchit peu à peu du processus révolutionnaire, qui ne lui est plus nécessaire. Au fil des années, alors que sa popularité ne va cesser de croître, il va monter en puissance et s’éloigner de la République. En 1804, après divers complots visant son assassinat et la reprise des hostilités avec le Royaume-Uni, il est perçu comme le seul rempart face aux ennemis de la Révolution, et la question de l’hérédité devient un sujet de préoccupations. Il en profite pour se faire sacrer Empereur (ou plutôt, se sacrer). Ce qui pourrait être vu comme l’aboutissement du projet d’un tyran ne l’est pas. En effet, lors du sacre, Napoléon déclare être dans la continuité de la Révolution, et est soutenu par les révolutionnaires eux-mêmes, malgré la fin du processus révolutionnaire.

La rédaction d’un Code civil français permet de revenir à un état de droit, grandement inspiré par la tradition antérieure à la révolution, tout en intégrant les acquis de celle-ci. De plus, Napoléon Bonaparte stabilise le paysage politique en pacifiant le pays et garantit ainsi l’inscription dans la durée de son gouvernement. La paix signée avec les royalistes vendéens et chouans, en janvier 1800, marque un grand pas en avant dans l’apaisement du pays, aucun gouvernement auparavant n’avait réussi à l’obtenir.

Les guerres impériales ont perpétué la Révolution. Dans tous les pays conquis, Napoléon Ier impose le Code civil et par conséquent toutes les notions révolutionnaires qui en font partie. Il est considéré dans un premier temps comme le libérateur de l’Europe. Mais à partir de la Quatrième Coalition, qui commence en 1806, le but de ces guerres ne sera plus la propagation des idées révolutionnaires.

Malgré la défaite napoléonienne de 1815, les idées de liberté et d’égalité resteront fermement implantées dans les pays qui avaient été conquis, et de nombreux bouleversements au fil du XIXe siècle en découleront.

Grâce à la modernisation des institutions françaises et européennes, à la pacification du pays, à ses victoires militaires et la conquête de la majeure partie de l’Europe, Napoléon a permis l’expansion et la perpétuation de la Révolution tout en reprenant l’héritage des principes traditionnelles et monarchiques. Ainsi, malgré les nombreux changements de régime lors du XIXe siècle, le Code civil français restera en vigueur dans l’Europe entière.

En supprimant les cultes et autres héritages révolutionnaires qui mettaient en danger l’œuvre de la révolution elle-même, il permit aux autres de traverser les époques.

Cette synthèse entre la tradition et la modernité, entre la perpétuation de principes immortels autour desquels se sont constituées les Nations d’Europe et les nécessaires réformes à entreprendre, annonce les grandes révolutions conservatrices de la première moitié du XXe siècle.

Vive l’Empereur !

!